編者按:

9月15日-19日,第三屆中國國際文化旅游博覽會、首屆中華傳統工藝大會將在濟南舉辦。為提高博覽會的知名度、參與度,8月5日,博覽會系列集中采訪活動正式啟動,由中央、省級、市級主流媒體記者組建而成的全媒體探訪團,陸續走進本屆博覽會各大分會場,走進濟南各區縣有特色的文旅產業園區、文旅企業、手造工廠,挖掘生動故事和鮮活典型,展現山東、濟南在文旅融合方面取得的豐碩成果。

大眾網·海報新聞記者 魏俊怡 呂磊 濟南報道

萊蕪地處魯中,古稱嬴牟,是“伯益封地、嬴秦祖里”,孔子問道、觀禮之處。這里齊風浩蕩、魯韻悠長,留下了長勺之戰“一鼓作氣”的不朽傳奇和夾谷會盟“化干戈為玉帛”的千古佳話,境內有豐富的歷史文化資源,眾多傳統手工藝源遠流長。

8月24日,中央、省級、市級等眾位媒體記者走進第三屆中國國際文化旅游博覽會、首屆中華傳統工藝大會“系列集中采訪活動”的第八站萊蕪區,分別來到鳳王翔錫雕、山東圣一閣文化發展有限公司和山東山歌食品科技股份有限公司,一起感受在滄桑巨變的時光里,被手工藝人賦予的蓬勃生命力與文化創造力。

手持銼刀,一挑一嵌,一切一拋,隨著刻刀的不斷變換,長條形的錫片逐漸顯露造型與紋路。在鳳王翔錫雕工作室,非遺錫雕傳承人王圣良正聚精會神地雕琢著作品。“錫雕藝術最大的挑戰并不是技術本身,它考驗的是一個人能不能靜下心來,幾十年做一件事。正是一代又一代匠人的這份執著與熱愛,才讓這項古老的技藝流傳了三百多年。”王圣良告訴記者。

據介紹,“鳳王祥”錫雕采用純手工工藝制作,采用手工技法打造器具外形,作品多為空心結構。作為萊蕪錫雕的代表,其制作工藝相當復雜,共分為:設計、熔料、制板、下料、裁剪、打坯、焊接、銼削、塑形、旋光、雕刻、精拋光十二道工序。作為主要的制作步驟,雕刻技法借鑒了木刻、石雕工藝,并獨創了“拉焊”及“堆焊”的金屬雕刻技法,讓作品更加的靈動自然。

如今,王圣良已經把歷史的交接棒傳到了兒子王緒賢手里,大學期間學習應用電子技術的他,在大學畢業后毅然回家選擇錫雕創作。“這門手藝,在我家已經300余年的歷史了,它不僅是門技藝,而更重要的是門長久的事業,必須有一代一代的傳承人,努力把它發揚下去。”王緒賢表示。

崢嶸化石億年沉,紛紛燕子入殘痕。說到古生物,你可能會想到龐大的恐龍、神奇的始祖鳥……但還有一類不起眼的史前動物,不光資歷比上面這些明星都古老得多,而且知名度也毫不遜色:這就是三葉蟲。在山東泰山山脈的萊蕪山區,人們很早便發現了大量的三葉蟲化石。經過大自然的滄桑巨變,這些三葉蟲的遺體形成化石后,形狀姿態像飛翔的燕子,所以人們將這種石頭稱為“燕子石”。在采訪過程中,記者團一行來到山東圣一閣文化發展有限公司,參觀了神奇的燕子石。

據悉,燕子石不但是研究古生物學的珍貴資料,也是一種獨特的觀賞石和工藝原料,它可以制成文房四寶、筆筒、花瓶、扇面、插屏等。燕子石工藝品還多次被選為國家禮品饋贈國際友人。據萊蕪區燕子石傳統技藝傳承人丁永強介紹,好的燕子石和好的石料外形再加上好的藝術手法所制成的燕子石工藝品,充分體現了其本身具有的地久天長、福壽延年、快樂天使、喜慶吉祥的深刻含義,深得文人雅士的賞識。

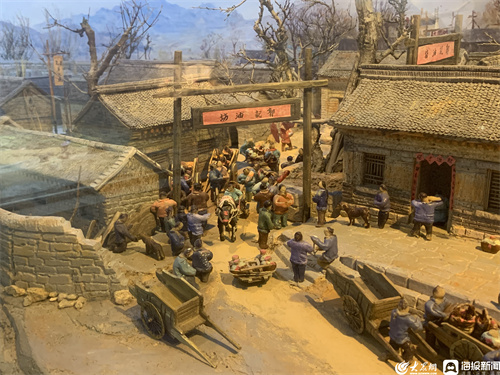

隨后,記者團走進山東山歌食品科技股份有限公司,見證了齊魯糧油的歷史與魅力。山東山歌食品科技股份有限公司董事長謝梅木向記者團介紹,公司始建于2000年5月,早在清代就有“郭記榨油”的稱號,已小有名氣。在第四代傳承者那里發展為“謝家油坊”。2016年山歌公司完成規范化改制,建立健全了混合所有制企業治理機制。2019年,山東省第二屆糧油產業博覽會舉辦,山歌公司自主研發全國首個“糧油私人訂制智慧系統”正式上線,實現了從功能性向服務性的蛻變,滿足消費者多樣化的消費需求。該智慧系統的應用,改變了傳統渠道銷售的模式。

近年來,山歌沿用“非物質文化遺產——傳統糊香食用油制作工藝”,將古法榨油技藝融入到現代高端花生油生產中。并積極探索“制造品牌差異、打造品牌個性化”的運營策略,凸顯非遺技藝的“鳳凰涅槃”,煥發出新的生命力。

“近年來,萊蕪區委、區政府高度重視傳統文化研究保護和‘雙創’工作,在打造文化活態傳承新模式上持續用力,不斷壯大文旅融合和產業發展優勢,為推動文化強區建設提供了有力支撐。”中共濟南市萊蕪區委宣傳部副部長、區政府新聞辦主任曹琳琳在接受采訪時表示,萊蕪區是一片“人文沃土”,更是一片“手造沃土”。目前,萊蕪區非遺項目數量位居全市各縣區首位,現有國家級非遺項目5項,省級非遺項目24項,市級非遺項目150項,區級非遺項目101項。經過多年的發展,萊蕪區手造產業呈現出“重點企業+產業集群”的發展模式,通過培育扶持重點龍頭企業帶動區域手造產業發展,收到良好效果。

微博

微博

微信

微信

APP

APP